佐渡島でいまなお活発に展開される伝統芸能(佐渡民謡、鬼太鼓、文弥人形、のろま人形、能、佐渡鷺流狂言、春駒、つぶろさしなど)について、

その地域差も含めてなるべく網羅的に収録し、その地域と芸能の内容についてのガイド、

また、その芸能へのアクセス方法や催しの日程等を結びつけたひとまとまりの情報を提供する、

実用的なデジタルアーカイブを目指して、設立いたしました。

佐渡の豊かな伝統芸能を、

時代の情報のあり方や使い方にあったかたちで人々の興味や観光などに結び付けると同時に、

無形の文化財を、動画による記録資料のアーカイブとして、

文化振興や継承などに役立つものとしていきたいと考えています。

春駒

大久保の田遊び神事

五所神社の御田植神事

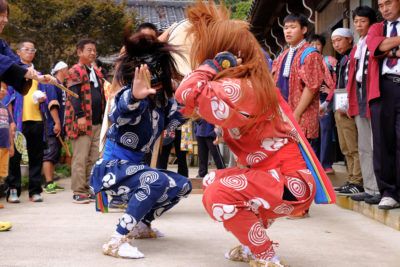

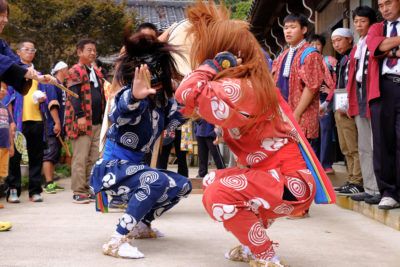

杉野浦まつりの小獅子舞

赤玉まつりの花笠踊り

舟下まつりの鬼太鼓

北田野浦まつり

南片辺まつり

北川内まつりの小獅子舞

春日まつりの鬼太鼓

小田まつりの麦まき

三川まつりの鬼太鼓

大膳神社の奉納能

松前まつりの鬼太鼓

車田植

中原・鍛冶町まつりの鬼太鼓

宵の舞(相川音頭流し)

天王まつりの鬼太鼓

羽茂まつりのつぶろさし

文弥人形芝居

長江まつりの鬼太鼓

説経人形とのろま人形

稲荷町の小獅子舞

小木町上野の大々神楽

久知八幡宮例大祭の奉納芸

岩首まつりの鬼太鼓

莚場まつりの鬼太鼓

佐渡民謡

多田・黒根まつり

宿根木のちとちんとん

相川まつりの御太鼓

戸地まつりの白刃

※スケジュールは例年の日程になります。開催年によって、日程が変わる場合があります。

正月

1月3日

2月6日

2月6日

2/7

4月1日

4月1日

4月3日

4/3が平日の場合は近い土曜

4月3日に近い土曜

4月6日

4/8

4月9日に近い日曜

4月の第二土曜日

4月12日

4/12

4月の第二土曜日

4月13日

4月13日

4月14,15日

4月14,15日

4月の第2土曜

4月第二日曜(15日が日曜に当たる場合は15日)

4月14日

4月14,18日

4月14,15日

4月15日

4月15日

4/15

4/15

4月15日

4/15

4/15、8/7

4月15日に近い日曜(隔年/2018年)

4月16日

4月16日

4月の第二土曜日(4/15に近い土曜日)

4月18日

4月18日

4月23日

4月27日

4月29日

4/29

5月4日

5月4,5日

5月の大安の日

旧暦の4/8

6月5日

6月5日

6月8日

6月上旬の週末2日間

6月12,13日

6月15日

6月15日

6/16

6/21

6月24,25日

7月3日

7月の第三日曜とその前日

7月15, 23日

7月16日

7月20日

8月ごろ

8月末の土日

8/27

8月の第四土曜

9月1日

9月の第二日曜

9/15に近い日曜

9/15に近い日曜

敬老の日の前の日曜

9月15日

9/15に近い日曜

9月下旬(佐渡民謡の祝祭)

9月の第四日曜

体育の日前の日曜

10月の第2日曜

10月の第二土曜、日曜

10/15

10月16日

10/18

10月18,19日

10月19日

10月20日

11月2日

11/3

11月22日に近い日曜

北田野浦まつり

動物に仮装したものが太鼓などで囃子ながら中で踊り(しし舞)、その外側を「花笠」踊りが取り巻く。獅子頭は、竹の骨組みに苔を貼り、頭の毛にスガモという海藻を使う。薄明りの下で行われる幻想的な芸能。

やわらぎ

佐渡金銀山が繁栄した江戸時代、山の神の心を「なごめ、やわらげる」とともに、やわらかい鉱石に当たることを祈って金掘りの人たちが歌った唄で、豊かな金銀鉱脈の発見を願う鉱山の祝歌。

説経人形とのろま人形

のろま人形は説経人形や文弥人形の間狂言。一人遣いの突っ込み人形をあやつる遣い手が佐渡弁の巧みなセリフ回しで、場の雰囲気に合わせ話を展開。時事ネタや風刺も交え、観衆の笑いを誘う。

沢崎まつりの大獅子

大獅子が、無病息災を願って集落の家の人の頭を噛んだり、漁港で岸壁から海に落ちて引き上げられたりする。ほかに、尉面で手に茄子を持っているマメ、鬼面で金棒を持ったゴツがいる。

河原田まつりの鬼太鼓

神輿が天狗、稚児、下がり羽の先導で集落をまわり、道中数か所で、稚児による鬼の舞が披露される。夜にかけて、大万燈の引き回しがあるが、近年、青森のねぶたを参考に迫力ある大万燈を製作するようになった。

徳和まつり(春)

鬼太鼓は相川鉱山の抗夫が金を掘る姿を舞に取り入れたのが特徴で、オスメスの鬼が薙刀やバチを持ち片足をあげて舞う。「木遣り」が10番まで唄われる中、大獅子が時間をかけて石段を上る様は見応えがある。

湊まつり

両津湊集落の八幡若宮神社の例祭。大人と子供の鬼太鼓、獅子舞、芸山車に、下が派、各種神輿もある。祭りを終わらせたくない若衆が、境内入り口の鳥居前で神輿を止めようと押し合う「ねり神輿」が名物。

松前まつりの鬼太鼓

鬼太鼓は山車に、太鼓と裏打ち役を乗せて、ロープで引きながら家々をまわる。舞手は、鬼と面をつけない助打ちで半纏を来た奏者が舞うこともある。すり足が基本の為、わらじのすり減りが早い。

片野尾歌舞伎

明治の初めに、佐渡に住みついた旅役者から芸を教わったのが佐渡の歌舞伎の始まり。片野尾歌舞伎は、大正15年に始まり神社の例祭に奉納されてきたが、戦争や役者不足などで何度も中断したが復活。

文弥人形芝居

着物の背を縦に裂いて、左手で胴体の軸を握り、糸を中指に巻いて頭を動かし、右手を右袖の中に入れて使う「差し込み式」で、豊かな感情表現が特徴。頭が前後左右に動くので「がくがく人形」とも呼ばれる。

車田植

佐渡北端、北鵜島集落の北村家に伝わる豊作を祈る稲作儀礼で奈良時代の田植え神事の姿を残す。「うずまき状」にきれいに植えられた田んぼは、神さまが降りてくる印になる。

鷺流狂言

宗家が廃絶し、中央から消えた鷺流狂言が、佐渡で民間芸能として生きていた。残されていた狂言本をもとに現在、佐渡鷺流狂言研究会中心となり鷺流狂言の継承者養成に務める。

稲荷町の小獅子舞

桜の柄の幕の「雄じし」、鹿の角に紅葉の柄の幕の「雌じし」、鏡と鶴亀の柄の幕の「子じし」の三匹による踊り。しし頭の毛にはスガモと呼ばれる海草を泥で酸化させたものを使い、毛がよくなびくように椿油を塗る。

戸地まつりの白刃

神道白刃は、武術を長く忘れることのないようにと武技の形に鬼太鼓の舞を取り入れた武芸。武具は、小薙刀・大薙刀・半棒・大棒・陣鎌の5種。その組技が54もある。最後は、相手の刀に鎖を巻き付け奪い取る。

後尾まつりの鬼太鼓

佐渡の鬼太鼓の中で、唯一、天狗の面をつけた鬼(天狗)が登場して舞う。天狗の舞は、鬼の舞を変化させて舞っても良いとされていて、時には、他の鬼の舞の最中に乱入したり、太鼓を叩いたりもする。

赤玉まつりの花笠踊り

日本3大銘石にも数えられる「赤玉石」の産地「赤玉」集落の例祭。大獅子や鬼舞のほか、あでやかな衣装に花笠をかぶった子供たちが稲作の様子を演じる「花笠踊り」で五穀豊穣を祈る。京都から伝わった説あり。

三川まつりの鬼太鼓

腰細集落の鬼太鼓は、ロウソ・打ち子・黒鬼・赤鬼で構成。鬼は、バチ、長刀、まさかりの三種類のどれかを持ち、片足を大きく上げて踊る。また、大獅子が神社の急な石段をじわじわと上がる「練上げ」が見どころ。

羽茂まつりのつぶろさし

おけさ柿の産地、羽茂地区の大神楽舞楽。男根に似せた木の棒を持って舞う「つぶろさし」という主役の男や、竹の楽器ササラをすりながら、つぶろさしにせまる美女役の「ササラすり」が登場する。

舟下まつりの鬼太鼓

舟下の鬼太鼓は、能の要素を取り入れた舞が特徴の潟上集落の鬼太鼓に、独自の洗練された舞を加えている。鬼太鼓の名を全国的にした。口を閉じた吽の黒鬼、口を開けた阿の白鬼の阿吽一対の鬼に対し2匹の獅子が絡む。

杉野浦まつりの小獅子舞

三匹獅子踊りに、ささら踊りと太刀の舞が加わるのが大きな特徴。先獅子が雄で頭に刀、中獅子が子供で頭に飾りがなく、後獅子が雌で頭に角の飾りを付けている。太刀の舞は、三匹の獅子を順に切るように舞う。

大久保の田遊び神事

年始に田仕事を模擬的に演じて稲の豊作を祈る予祝行事。餅を切って鍬の柄をさして餅鍬を作り、豆がらを焚いて、餅鍬の先に焼きを入れる。畳をロの字に敷いた中の板の間を田んぼに見立て、丸く車田方式に田植えする。

春駒

豊作や大漁を願う予祝として正月に門付けを行う芸能。かつては全国で行われていたが、現在はわずか数ヶ所に。木製の馬の首型を腰につけ馬にまたがったような形で舞う男春駒と、馬の首を手に持って舞う女春駒がある。

南片辺まつり

裏太鼓のリズムで子どもたちが舞う御太鼓、棒や長刀、そして三匹獅子の舞い。三匹獅子は白装束で、親獅子の雄と雌は頭に角がある。赤と青の桜模様の描かれた頬垂をし、腰に付けた太鼓を叩いて、ゆっくりと舞う。

佐渡民謡

佐渡おけさで有名な佐渡民謡は、13種類もある盆踊り唄のひとつだが、佐渡には他にも、労作唄、祝儀唄、神事唄を含む季節行事唄、仏教唄など多くの民謡がある。復元された佐渡奉行所で「佐渡民謡の祝祭」を開催。

相川まつりの御太鼓

佐渡金銀山で栄えた旧相川町の7つの集落の例祭で、大工町の太鼓組の御太鼓が登場する。太鼓組は裏太鼓、豆まきの翁、長刀、棒、七つ役、提灯で構成され、烏帽子をかぶった豆まきの翁は、升と柿を持って舞う。

多田・黒根まつり

腰に「大将」と呼ばれる男根を模した木の棒をぶら下げたロウソが、祭りの仕切り役で、門付けでのご祝儀披露や口上を述べ、次に打つ鬼を指名する。夕方の「神輿のお迎え」で、二集落入り乱れての鬼打ちがみどころ。

宵の舞(相川音頭流し)

江戸時代に佐渡金銀山と佐渡奉行所を結んだメインストリート「京町通り」で、日没後にぼんぼりに火がともると、島内外から参加した民謡愛好者が浴衣に編み笠姿で、生の演奏と哀愁をおびた歌にあわせ踊り流す。

大膳神社の奉納能

大膳神社の能舞台は、佐渡に現存する約35の能舞台の中で最も古く、茅葺き、寄棟造。佐渡で能に携わる人たちの多くはプロではなく、それぞれ仕事をしながら能の研鑽に努めている。演能のシテ方は、今は全て宝生流。

天王まつりの鬼太鼓

この集落の鬼太鼓は、江戸時代に能太夫が鬼舞に能の動きを取り入れた振り付けで、牛尾神社に奉納したとされている。この振り付けは、佐渡の鬼太鼓の6割が取り入れている「潟上型」の始まりとされている。

一ノ宮まつりの大獅子

10人ほどの男衆が入って各家を門付けしてまわる羽茂飯岡集落の大獅子。獅子は雌獅子だがやんちゃで、途中、家と家の間を移動する際、道路を使わず田んぼの中や川の中を渡る。大きく体をくねらせながら邪気を払う。

貝塚まつりの鬼太鼓

能が盛んだった貝塚集落の鬼太鼓は、新穂地区の鬼太鼓をベースに能の要素を強く取り入れた、静を中心とした舞となっている。潟上型。前に進んだ鬼が再び戻って太鼓の下に入る舞があるのが特徴。

久知八幡宮例大祭の奉納芸

県無形文化財の花笠踊り、刀刀、鬼太鼓等の芸能が、3集落から古式ゆかしく奉納される。花笠踊りは1500年代から続き、田植えを祝う「御田踊」、豊作を祝う「神事踊」、収穫を祝う「千代踊」「金田踊」から成る。

宮浦まつりの鬼太鼓

鬼の舞は、能の要素を取り入れたもので、飛び跳ねたりしない静かな舞が特徴。太鼓前での獅子との攻防が見どころ。一宮神社は、承久の変で佐渡へ流された順徳上皇の第一皇女・慶子皇女ゆかりの神社。

小布勢まつりの大獅子

高崎集落の雄獅子と西三川集落の雌獅子2体の大獅子に、10人近い男衆が入り、五穀豊穣などを祈願して、威勢良く舞う。途中の集落の御旅所では、腰を低く落とし頭を左右にゆっくりふるなどの長い舞が見られる。

新町まつりのたかみ獅子

「たかみ」とは、竹や藤づるで編んだ農具(藤箕)。米などの穀物をふるい殻や塵を取り除く。「たかみ」を上下に重ねると獅子頭に見えることから作られたという。獅子には10人の男が入り威勢良く門付けしてまわる。

青野まつりの鬼太鼓

青野まつりの鬼太鼓は、豆まきの翁・太鼓打ち・青鬼・赤鬼で構成。鬼は、舞わないで立っているのが特徴。鬼にちょっかいを出す豆まきの仕草に注目。

大倉まつりの芸能

太鼓や薙刀、棒振り、箱馬、豆まき、獅子、流鏑馬など多彩な芸能が楽しめる。太鼓は、片足を上げながら打つ「一足型」で相川鬼太鼓の原型ともいう。豆まきは、赤鬼が枡と柿を持って黒鬼をからかうように舞う。

大野まつりの鬼太鼓

新穂・大野集落にある日吉神社の例祭に奉納される鬼太鼓は、潟上型で2匹の獅子とのからみに見応え。雌の白鬼は、大地を蹴り、激しく飛び跳ねながら舞い、雄の黒鬼は、地を這うように舞う。

長木まつりの鬼太鼓

長木集落の鬼太鼓は、阿吽一対の鬼が交互に舞う「潟上型」で、舞に直接獅子はからまない。平成16年からは子供鬼太鼓も結成され後継者育成に努めている。

椿まつりの鬼太鼓

椿の鬼は、赤面の雄、赤面の雌の阿吽一対。衣装に特徴があり、オレンジや赤の生地で花柄、モンペは雄がえんじ色、雌が紺色でチェック柄。戦後、集落で家の布団の生地などを持ち寄って縫い、復活させた。

浜河内まつりの鬼太鼓

二人の鬼が向かい合って舞う前浜型鬼太鼓。門付けでは、各家でお花(ご祝儀)がいくつも出され、その数だけリクエストに応じて、多様な鬼の組み合わせで舞う。大獅子に頭をかんでもらうと一年健康に過ごせるという。

莚場まつりの鬼太鼓

赤鬼と青鬼が向かい合って舞う前浜型鬼太鼓。鬼のほかに、頬に赤い紅を塗った艶やかな衣装の子供の舞手(打ち子)や、進行役でご祝儀を披露する鼻切面をつけたローソも加わり賑やかに舞う。

畑野まつりの鬼太鼓

畑野祭りは、収穫を感謝する秋の祭りで、鬼太鼓が丸一日かけて集落内を門付けしてまわる。鬼の舞は、能の要素を取り入れた潟上型。当日は、巫女舞、下がり羽、子供流鏑馬も行われる

上横山まつりの鬼太鼓

鬼太鼓は、能の要素を取り入れた潟上型で、大人の舞に加え、後継者育成のため子供の舞もある。また、潟上型では珍しい2人の鬼が向かい合って舞う組おどりも見られる。

水津まつりの鬼太鼓

阿吽一対の鬼が交互に舞う「潟上型」鬼太鼓。動と静の動きが見どころ。

宿根木のちとちんとん

「ちとちん」と呼ばれる男根を持った男役、「とん」と呼ばれる摺りササラを持った女役のユニークな舞が特徴。人間の性的行為を作物などに感染させる感染所作(かまけわざ)で五穀豊穣を祈る。

四日町まつりの鬼太鼓

紺色の髪の雄と赤色の髪の雌の鬼が中心となって舞い、豆まき翁が気分が乗った時に絡む。豆まき翁は、黒の尉面で烏帽子を冠り、男根を模した木製の棒を持って自由に舞う。

中原・鍛冶町まつりの鬼太鼓

豆まき型の鬼太鼓で、豆まきの翁、鬼二匹、太鼓で構成。翁の衣装の背中に、鶴と八葉矢車が染め出されている。時々、翁の「ダーホイ」の掛け声で太鼓のリズムが変わるのが珍しい。

泉まつりの鬼太鼓・流鏑馬

神社の祭礼は夏だが、鬼太鼓の集落の家々への門付けは春に行われる

石田まつりの鬼太鼓

能の所作を鬼の舞に取り入れた、阿吽一対の鬼が交互に舞う「潟上型」鬼太鼓。鬼は赤鬼と青鬼。手に持ったバチを細かく動かすところが特徴。獅子は舞にはからまない。

春日まつりの鬼太鼓

両津地区の春日神社の例祭に舞われる鬼太鼓は昭和の初めころから始まった。舞は能の要素を取り入れた「潟上型」。男性に限らず、集落外、海外からであっても鬼太鼓をやりたいという人を受け入れ交流している。

住吉まつりの鬼太鼓と樽囃子

50年前に地元の有志により始められた住吉の鬼太鼓は潟上型。子供から大人までが参加し、港町らしい荒々しい動きが特徴。近年は、女性による樽囃子が披露される。息のそろった高速打ちが見どころ。

加茂歌代まつりの鬼太鼓

上組、中組、下組の3組の鬼太鼓が賑やかに門付けしてまわる。鬼太鼓の舞いは、両津夷集落から習ってきたものとされ、動きが大きい。朝6時に神社でそろって舞を奉納したあと、日が暮れるまで門付けを続ける。

二宮まつりの鬼太鼓

能の所作を鬼の舞に取り入れた潟上型鬼太鼓。鬼は赤鬼と青鬼。太鼓のリズムは金井新保の鬼太鼓の裏打ちに似た軽快さが特徴。

小田まつりの麦まき

奉納する芸は「ササラ」「四つ切り舞」「麦まき」から成る。その中の「麦まき」は、鍬を持ったヒョットコが畑を耕し、オカメが箕を持って麦をまいていると天狗が登場し邪魔をする。

中興まつりの鬼太鼓と流鏑馬

中興集落内の3つの地域からそれぞれ鬼太鼓が出て各家を門付け。それらが夕方に中興神社に集まり競演するところが見どころで、正式な舞が見られる。子どもは、鬼に頭をなでてもらうと一年、健康過ごせるとか。

岩首まつりの鬼太鼓

二匹の鬼が組になり、向かい合って舞う前浜型。鬼以外に鮮やかな衣装にたすき掛けの助打ちも舞に加わり、一軒の家で何度も舞う。

八幡まつりの鬼太鼓

豆まき型の鬼太鼓で、長刀を持つ青鬼、棒を持つ赤鬼、升とナスを持つ黒面の豆まき翁、白面の豆まき翁の構成。白面、黒面の翁が交互に舞い、鬼を退散する。八の字に足踏みする翁の舞は、麦踏みを模しているという。

琴浦まつりの大獅子

小木琴浦地区にある白山神社の祭礼。当日は、佐渡では唯一、獅子頭と胴体が赤色の大獅子が家々を厄払いの門付けしながら練り歩く。幣束を持った子どもたちが獅子の先導役。

長江まつりの鬼太鼓

阿吽一対の鬼が交互に舞う潟上型鬼太鼓。メスの面には角が無くオスは有る。狭い場所でも舞えるよう足を丁字型に広げ腰を落としてじっくりと太鼓に向かう。

瓜生屋まつりの鬼太鼓

春祭りのトップを切って行われる祭りのひとつ。瓜生屋子供会による子供鬼太鼓が神社に奉納される。鬼太鼓の継承を目的に、ふるさと創生事業を活用して、鬼面や衣装、獅子、太鼓などの道具を購入し始められた。

柿野浦まつりの鬼太鼓

佐渡の鬼太鼓で唯一、前浜型と潟上型の2種類の舞が見られる。山を越えれば潟上型の新穂へ。どちらも切れのある力強い舞が特徴。潟上型を「いさましいところ」、前浜型を「かわいいところ」とリクエストする。

新穂天神まつりの鬼太鼓

2日に渡り、北方子供鬼太鼓と新穂中央青年会の鬼太鼓が見られる。どちらも能の要素を取り入れた「潟上型」鬼太鼓で2匹の獅子が絡む。2日目の夜、天満宮前で提灯灯りの下、青年会の迫力ある本式の舞が披露される。

日野公忌奉納能

佐渡配流となって1332年に刑死した日野公こと日野資朝卿の命日に、墓がある妙宣寺で供養が行われ、本堂内の畳の間で能と鷺流狂言が奉納される。神社の能舞台とは、違った雰囲気が楽しめる。

赤泊乙まつりの鬼太鼓

鬼太鼓は「前浜型」で大人と子供の舞がある。昭和30年代に3種類の舞方がある筵場集落の鬼太鼓から「中式」の舞を習って取り入れた。他の集落よりテンポが速い。10人ほどの大獅子も2匹出る。

北川内まつりの小獅子舞

例祭の宵宮だけに奉納される小獅子舞。境内に特設された土俵で、白装束に鳥の羽根や色紙の房で飾られた鹿の頭をかぶり、腰に太鼓をつけた三匹獅子が静かに舞う。途中、つぶろという仮面男がからかいに入り舞う。

羽吉まつりの鬼太鼓

羽吉まつりは、両津羽吉の駒坂、馬場、吉住、野町の4集落から2組の鬼太鼓が出る羽黒神社の例祭。潟上型。上り旗といっしょに多くの「さるぼぼ」が飾られる。

五所神社の御田植神事

新潟県無形民俗文化財に指定されている佐渡市の五所神社の御田植え神事は、その年の豊作を祈願する予祝芸能である。田起こしから田植までの所作を7つの儀式に。神事に楽人の演奏が付くのは佐渡ではここだけ。

徳和まつり(秋)の鬼太鼓と大獅子

徳和集落の8つの集落で行う秋のまつりで、浅生集落から鬼太鼓、他の集落から大獅子が出る。鬼太鼓は、片足を上げて踊る「一足型」が特徴。江戸時代末期に伝わり、鉱山の坑夫が金を掘る姿を舞踊化したともいわれる。

達者まつりの鬼太鼓と獅子

達者の鬼太鼓は、相川地区に見られる豆撒きの翁が舞う豆まき型の鬼太鼓の中でも唯一、翁の他に警固の長刀と棒を持った武者が、向かい合って武術を演じる。

チョボクリ

江戸時代に関西で始まった大道芸が、佐渡の山間の集落に伝わった。地方の歌に合わせ、立ち方が黒の破れ衣に一文字笠、腰には一升徳利で滑稽に舞う。今では地域活性化のために始まった大崎そばの会で恒例の出し物に。

小比叡神社の田遊び神事

佐渡に伝わる3つの田遊び神事の中で、いちばん芸能色が強い。田人の田仕事の度に、登場して仕事の邪魔をするムクロとカラス。田人の顔に墨を塗ったり、押し倒したりして大暴れ。暴れるほど豊作になるとも言われる。

赤泊・新谷の小獅子舞

赤泊大屋の仁科利左衛門が、京都の祇園祭りを見て伝わったと言われる小獅子舞。女獅子隠しの舞の途中に、太刀遣いが獅子に斬りかかるのが特徴。

大浦まつりの芸能

相川地区の祭りでよく見られる豆まき型鬼太鼓。翁と武者姿で長刀と棒をもった2人(棒つき)、太鼓、笹竹を持ってお花(ご祝儀)を披露する人(花よみ)で構成。一日かけて集落内を威勢よく門付けしてまわる。

姫津まつりの薬師太鼓

旧暦の4月8日に行われる。地元青年会のメンバーが大漁旗で作った艶やかな法被を着て、薬師太鼓を力強く叩く、漁師町ならではのお祭り。

小木町上野の大々神楽

京都から習ったと言われ、大々神楽と呼ばれる。獅子の他、警固と呼ばれる「ささら」と「銭太鼓」、そして「つぶろ」と演奏の太鼓と横笛で構成。

新穂井内の鬼太鼓

新穂地区にある4つの日吉神社のうちでトップをきって祭りが行われる。鬼太鼓には2匹の獅子がからんで勇壮。

真木まつりの鬼太鼓

阿吽一対の鬼(雄・雌)が交互に舞う潟上型で、すり足など能の舞を取り入れた舞。昭和50年の復活以降、近隣の集落に鬼太鼓がなかったころは、祭りの日に頼まれて舞っており、下久知集落の鬼太鼓に伝播。

三宮・畉田まつりの鬼太鼓

畑野地区の三宮と畉田集落にある三宮神社と熊野神社の例祭には、一組の潟上型鬼太鼓が2つの集落内を門付けしてまわる。

お七日祈願祭

奉納される佐渡神楽は、巫女舞、事代舞(夷舞)、大国主の舞(大黒舞)で、宮司や巫女によって執り行われる

旭祭りの鬼太鼓

何度も中断し復活してきた鬼太鼓

二見まつりの太鼓と豆まき

二見まつりは、二見と羽二生の2集落の例祭で、豆まき型鬼太鼓や芸山車が門付けにまわる

尾花・本屋敷の鬼太鼓

2つの集落の鬼太鼓が門付けしてまわる。舞は能の動きを取り入れた潟上型

両津夷まつりの鬼太鼓

勇壮な舞で知られる夷7ノ丁鬼太鼓組から昭和初期に生まれた島内でも歴史ある子供鬼太鼓が門付けしてまわる。

浦川まつりの鬼太鼓

阿吽一対の鬼が舞う潟上型鬼太鼓。獅子は無く、提灯持ちが鬼を誘導する。

小泊まつりの太鼓

羽茂本郷の若衆鬼太鼓を習って始めたもの。台車に乗せた大太鼓を表側に少し傾け、裏と表で太鼓を叩く。表太鼓は、2人が向かい合って交代しながら叩く。太鼓に向かって進む時は、片足をあげる。

長畝まつりの鬼太鼓

雄雌の鬼が交互に舞う。舞には、能の所作が取り入れられていて、鬼は基本すり足で、足の裏を見せないというのが特徴。