住所

〒952-0301 新潟県佐渡市真野大川(大日堂)地図情報をLINEに送る

バス

南線 「新町学校前」下車 徒歩10分南線:時刻表

文弥節は江戸時代、佐渡では盲人の芸として行われていました。それが文弥人形芝居として成立するのは、明治3年に伊藤常盤一の語りにあわせ大崎屋松之助が人形を遣ったことによります。

文弥節は江戸時代、佐渡では盲人の芸として行われていました。それが文弥人形芝居として成立するのは、明治3年に伊藤常盤一の語りにあわせ大崎屋松之助が人形を遣ったことによります。

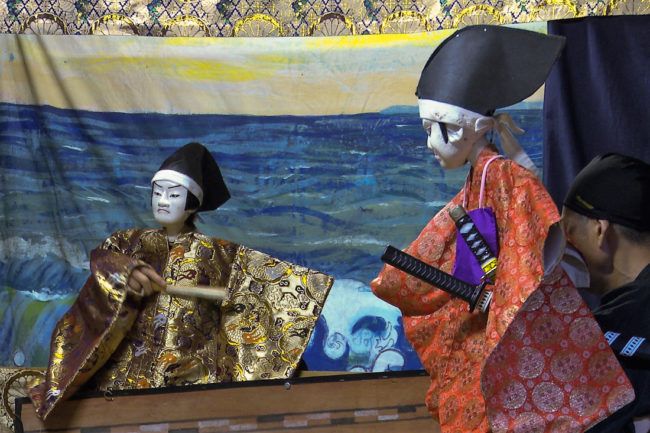

また、人形芝居として発展していく上で人形の構造や操り方も改革されました。それまでの人形の下から手を入れる「突っ込み式」ではなく、着物の背を縦に裂いて、そこから左手を入れて胴体となる串を握り、サグリという糸を中指に巻いて頭を動かし、右手を右袖の中に入れて使う「差し込み式」に変わりました。

また、人形芝居として発展していく上で人形の構造や操り方も改革されました。それまでの人形の下から手を入れる「突っ込み式」ではなく、着物の背を縦に裂いて、そこから左手を入れて胴体となる串を握り、サグリという糸を中指に巻いて頭を動かし、右手を右袖の中に入れて使う「差し込み式」に変わりました。

これにより感情の表現の幅が広がりました。頭が前後左右に動くので当時は「がくがく人形」とも言われていました。

文楽では三人で人形を遣いますが、文弥人形は一人遣いです。一人で操ることにより素早い動きができることが大きな違いです。

文楽では三人で人形を遣いますが、文弥人形は一人遣いです。一人で操ることにより素早い動きができることが大きな違いです。

佐渡のほとんどの座では、人形芝居の作者として有名な近松門左衛門の演目を取り入れてきました。

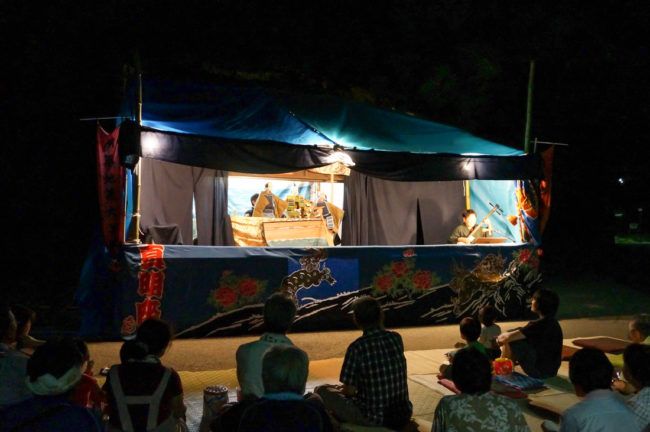

舞台も上方の形式を取り入れ、腰幕1枚から現在みられるように舞台中央奥に、いわゆる二重舞台の「御殿」を持つ工夫がされました。また、御殿を生かすために腰幕は説経人形より1尺さげ3尺ほどの高さに改められました。

舞台も上方の形式を取り入れ、腰幕1枚から現在みられるように舞台中央奥に、いわゆる二重舞台の「御殿」を持つ工夫がされました。また、御殿を生かすために腰幕は説経人形より1尺さげ3尺ほどの高さに改められました。

明治から大正にかけて文弥人形は広く島民に親しまれて、最盛期には座の数も40あまりありました。

しかし、大正時代末期ころから後継者が減り、終戦頃には消滅の危機を迎えました。

しかし、大正時代末期ころから後継者が減り、終戦頃には消滅の危機を迎えました。

このような背景の中で、1977年にこの人形を島ぐるみで保存しようと佐渡人形芝居保存会が設立。その年に、国の重要無形民俗文化財に指定され、各座は保存のため後継者の育成に努めています。

現在は各地の祭りや芸能行事などで見ることができます。

文弥人形は、人形のから手を入れるのではなく着物の背を縦に裂いて、そこから左手を入れて胴体となる串を握り、サグリという糸を中指に巻いて頭(かしら)を動かします。

右手は右袖の中に入れて使います。頭が前後左右に動くので「がくがく人形」とも言われています。

太夫の味わいある声と、節まわしの良さ。人形の使い手の、立ち回りの小気味よさが見物客を話に引き込みます。

大浦まつりの芸能

相川地区の祭りでよく見られる豆まき型鬼太鼓。翁と武者姿で長刀と棒をもった2人(棒つき)、太鼓、笹竹を持ってお花(ご祝儀)を披露する人(花よみ)で構成。一日かけて集落内を威勢よく門付けしてまわる。

新穂天神まつりの鬼太鼓

2日に渡り、北方子供鬼太鼓と新穂中央青年会の鬼太鼓が見られる。どちらも能の要素を取り入れた「潟上型」鬼太鼓で2匹の獅子が絡む。2日目の夜、天満宮前で提灯灯りの下、青年会の迫力ある本式の舞が披露される。

小比叡神社の田遊び神事

佐渡に伝わる3つの田遊び神事の中で、いちばん芸能色が強い。田人の田仕事の度に、登場して仕事の邪魔をするムクロとカラス。田人の顔に墨を塗ったり、押し倒したりして大暴れ。暴れるほど豊作になるとも言われる。